【ゲリラ豪雨対策】その雨樋、急な大雨に対応できますか?

オーバーフローの原因と、住まいを守る対策とは

大分でも増えるゲリラ豪雨

近年、大分県内でも「ゲリラ豪雨」と呼ばれる局地的な激しい雨がたびたび発生しています。

例えば、2023年7月の大分市では、わずか1時間で50mm以上の猛烈な雨が降り、市街地の一部で道路が冠水。住宅や店舗の浸水被害も相次ぎました。

また日田市や由布市、臼杵市でも、河川の急な増水や土砂災害の危険性が高まるなど、年々深刻度が増しています。

こうしたゲリラ豪雨の影響を受けやすいのが、実は「雨樋」です。

「雨のたびに、軒下から水がボタボタ落ちる」「外壁にシミができてきた」

このようなお困りごとは、雨樋のオーバーフロー(排水不良)によって引き起こされている可能性があります。

今回は、なぜ雨樋がゲリラ豪雨に対応できないのか、その原因や対策について、大分密着の施工業者・佐藤建築板金がわかりやすくご紹介します。

雨樋が機能しなくなる主な原因

大雨の際、雨どいから水があふれるのには、次のような理由があります。

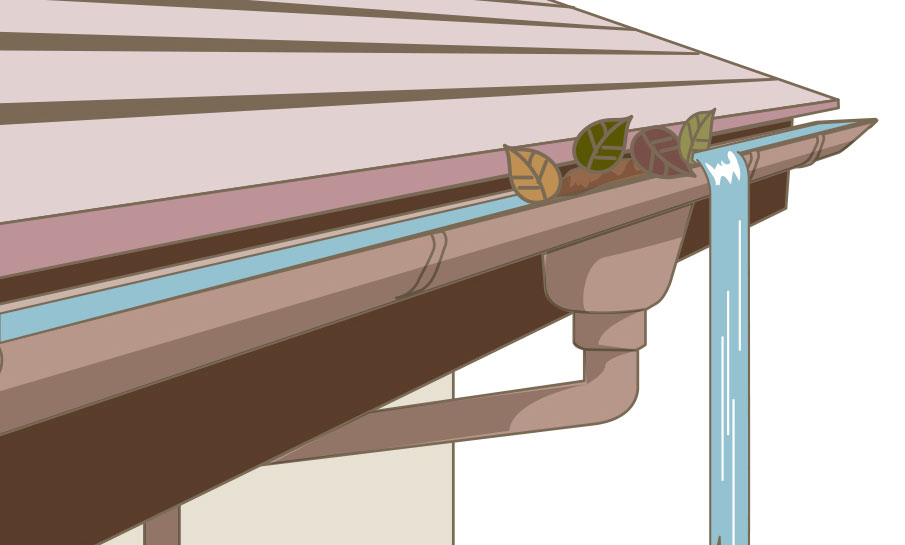

■ 落ち葉やゴミによる詰まり

自然環境に恵まれた大分では、庭木や街路樹から落ちる葉や枝が、雨樋に入り込むケースが少なくありません。加えて、台風や強風のあとには、細かな飛来物が軒樋や縦樋に詰まってしまうことがあります。

こうした異物が排水経路を塞ぐと、雨水がスムーズに流れなくなり、結果として樋から水があふれ出す“オーバーフロー”が発生します。

■ 勾配のズレや経年劣化

雨樋は、本来わずかな傾斜を設けることで、雨水を排水口へ自然に流す仕組みになっています。しかし、地震や台風による揺れ、積雪による加重、さらには経年によるゆがみが生じると、この傾斜が狂い、水の流れが滞るようになります。

その結果樋の途中に水が溜まり、溢れやすくなってしまうのです。見た目にはわかりにくいものの、オーバーフローの原因の一つです。

■ 雨樋のサイズが現在の雨量に合っていない

昭和から平成初期にかけて建てられた住宅の多くでは、当時の雨量を基準に設計された比較的細い雨樋が使用されています。近年のように短時間で一気に降る集中豪雨に対しては、こうした従来のサイズでは排水能力が不足しがちです。雨量の変化に設備が追いつかず、水が行き場を失ってあふれてしまう――これも、今の時代ならではの問題といえるでしょう。

■ 接合部のゆるみ・破損・脱落

雨樋は複数の部材を接続して構成されているため、継ぎ目の部分にはどうしても負荷がかかります。長年の使用や気候変動の影響により、金具がゆるんだり部材がズレたりすることで、排水が本来のルートを外れ、外壁や地面に直接流れ出すようになります。

こうした症状は、普段は見えない裏側や高所に発生しやすく、気づかないうちに住宅の基礎や構造部分にダメージを与えるリスクがあります。

ご自身でできるチェックポイント

ゲリラ豪雨や台風が来る前に、以下の点をご自宅で確認してみましょう。

ちょっとした気づきが、思わぬトラブルの回避につながります。

雨樋内部にゴミがないか確認する

→ 安全な場所から、雨樋の中に落ち葉や泥、鳥の巣などが溜まっていないか、目視でチェックしてみてください。詰まりが見つかった場合は、早めの清掃が効果的です。

雨の日に水の流れを観察する

→ 実際に雨が降っているときには、雨水がどのように流れているかを確認するチャンスです。樋から水があふれていたり、勢いよく跳ね返っていたりする場合は、排水に問題がある可能性があります。

樋の傾きに違和感がないか

→ 樋に水がたまっている様子や、水の動きが鈍い箇所がある場合は、雨樋の傾き(勾配)が崩れているかもしれません。少しの傾きの狂いでも、排水不良を招く要因となります。

ただし、これらの点検には危険を伴う場合もあります。特に2階以上の高所や屋根まわりの作業では、転落やケガのリスクが高まります。

足場の確保が難しい場合や不安を感じたときは、無理をせず、専門の業者に相談することをおすすめします。

専門業者に依頼すべきタイミングとは?

以下のような症状がある場合は、早めの点検・修理をおすすめします。

2階以上の雨樋が目視できない

壁や基礎部分に雨水の跡・カビがある

雨のたびに周囲がぬかるむ

雨樋が傾いていたり、外れているように見える

雨樋の不調は、建物の内部までダメージを与えることがあります。早期の点検が、後々の大きな補修費用を防ぐ第一歩です。

雨樋点検・修理は佐藤建築板金へ

私たち佐藤建築板金は、大分市を拠点に地域密着で屋根・雨樋修理を行っています。

特に最近は、ゲリラ豪雨や台風のあとに「雨樋から水があふれた」「壁にシミができた」といったご相談が増えています。

点検・お見積もりは無料で承っております。

大切なお住まいを守るため、ぜひお気軽にご相談ください。